[Guide] 100 gestes pour réduire ses consommations

Découvrez 100 écogestes pour réduire efficacement vos consommations d’énergie et d’eau à la maison.

Télécharger (2980ko)Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, objectif fixé par le Plan Climat de Paris, Paris doit diviser son empreinte carbone par 4 par rapport à 2018. Pour atteindre cet objectif, les citoyennes et citoyens de la capitale ont leur rôle à jouer, mais il est difficile alors de savoir par où commencer. Heureusement, en connaissant ses principaux postes émetteurs et les actions efficaces à mettre en place, réduire son empreinte carbone est possible !

Découvrez comment réduire efficacement votre empreinte carbone, en identifiant vos points d’amélioration et les principales actions pour la diminuer !

L’empreinte carbone prend en compte toutes les émissions de gaz à effet de serre induites par nos activités, calculées en tonnes d’équivalent CO2 (tCO2eq) par an. Cela englobe la production des biens que nous consommons et des aliments que nous mangeons, le carburant de nos véhicules, notre consommation d’énergie à la maison…

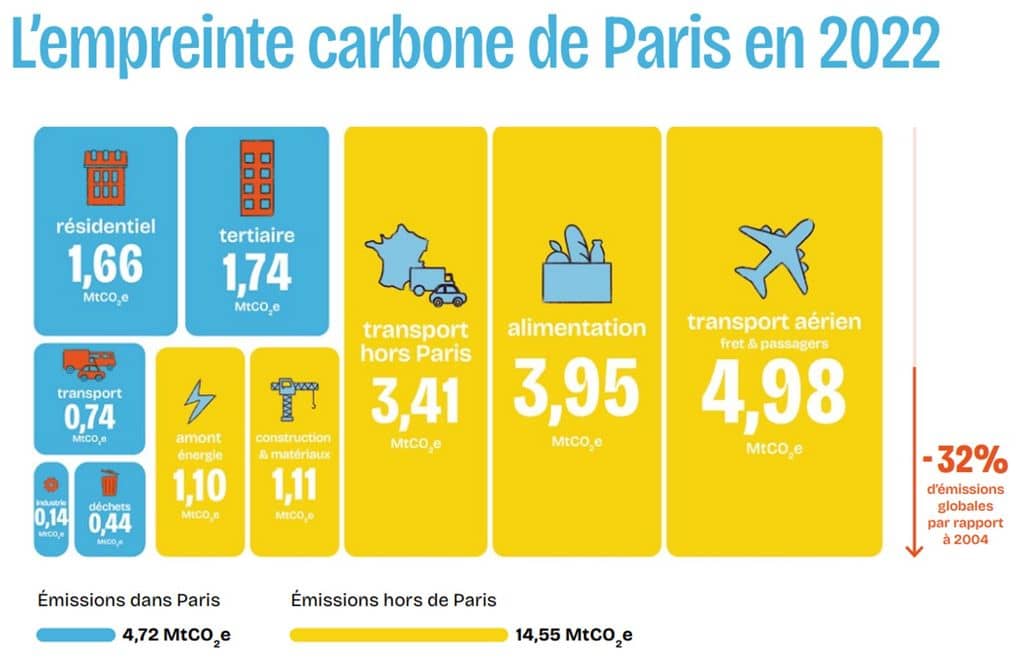

L’empreinte carbone de Paris était de 19,3 millions de tCO2eq par an en 2021, soit enciron 9 tonnes par Parisien. Ce calcul comprend les émissions locales, produites directement sur le territoire (bâtiment, transport et industrie intra-muros…), et les émissions indirectes, générées à l’extérieur de Paris par l’activité des Parisiens (transport hors Paris, importation de biens et services et d’aliments…). Le Plan Climat fixe comme objectif de passer sous les 6 Mt en 2050, en compensant les émissions résiduelles. Cela revient, à population constante, à la limiter à 2,7 tonnes par Parisien environ.

Si l’effort demandé pour atteindre l’objectif fixé d’ici 2050 ne repose pas seulement sur les citoyennes et citoyens, les actions individuelles ont cependant un vrai rôle à jouer et il est possible à notre échelle de réduire significativement notre empreinte carbone.

Les gaz à effet de serre

Notre empreinte carbone varie selon notre mode de vie, notre catégorie sociale, notre situation familiale et géographique… Certains postes seront les principaux pour les uns, mais négligeables pour d’autres (les transports par exemple). Les leviers à activer ne seront ainsi pas identiques pour tout le monde.

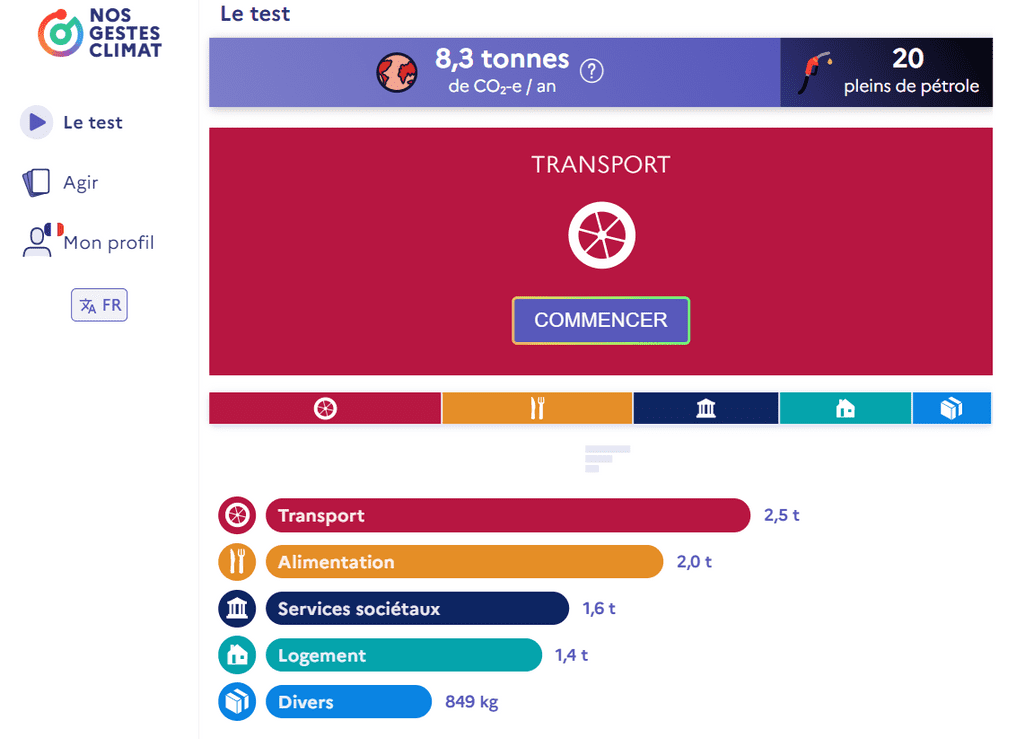

Simuler sa propre empreinte carbone est un bon moyen de savoir par où commencer. L’équipe de beta.gouv.fr, financée par l’Agence de la transition écologique (ADEME) et l’Association Bilan Carbone (ABC), a développé le simulateur Nos Gestes Climat, qui permet de calculer son empreinte carbone en quelques minutes et propose ensuite des actions pour la réduire, en chiffrant leur potentiel.

Mais où se cachent-t-ils les émission indirectes ? Voici les secteurs émetteurs principales :

Le transport compte pour plus de la moitié de l’empreinte carbone parisienne avec le transport aérien (33 %) et routier (19 %), alors que des modes de transport bas-carbone existent.

À Paris, les alternatives à la voiture ne manquent pas : marche, vélo, transports en commun… Si la voiture y est d’ailleurs moins utilisée qu’ailleurs en France, de nombreux trajets en voiture pourraient encore être remplacés par des transports non polluants. En effet, 42 % des trajets passant par le centre de Paris font moins de 10 km, et 12 % moins de 5 km !

D’après l’outil Impact CO2 de l’ADEME, un trajet de 15 km émet en moyenne 2,9 kg de CO2. Répété deux fois par jour et cinq jours par semaine, cela représente plus d’une tonne et demie de CO2 sur une année !

Se rendre au travail à vélo ou en transports en commun, lorsque cela est possible, est donc un bon début pour réduire notre empreinte carbone.

La Ville de Paris dispose d’ailleurs d’aides financières pour encourager les Parisiennes et Parisiens à recourir à des formes de mobilité douce.

Dans une moindre mesure, il est aussi possible de limiter ses émissions en privilégiant le covoiturage, alors que 80 % des véhicules à Paris ne transportent qu’une seule personne. Adopter l’écoconduite permet également de réduire la consommation de carburant de 15 %. Enfin si une voiture est indispensable, optez pour un modèle sobre (en évitant les plus lourds) et de préférence électrique. Mais lorsqu’il est possible de s’en passer, autant ne pas posséder de voiture pour éviter les émissions liées à sa fabrication !

L’avion représente un très fort potentiel de réduction de l’empreinte carbone individuelle. Quel dommage de voir ses efforts de réduction engloutis par un aller-retour à Marrakech !

Au niveau individuel, la multiplication des vols long-courrier n’est pas compatible avec la perspective de neutralité carbone. D’après l’ADEME, un aller-retour Paris-New-York émet environ 1,6 tonnes d’équivalent CO2. Et encore, ce chiffre sous-évalue l’impact réel de l’avion sur le climat. En effet, les trainées de condensation ont elles-aussi un effet réchauffant, encore difficile à quantifier précisément aujourd’hui mais dont on estime qu’elles doubleraient le pouvoir réchauffant de l’avion. Un tel trajet brûlerait donc plus d’une année de budget carbone individuel. Ces chiffres invitent à repenser notre rapport aux vacances, par exemple avec des longs trajets exceptionnels mais des séjours plus longs, et des destinations moins éloignées.

Pour les trajets plus courts où une alternative en train existe, celle-ci offre l’opportunité de réduire facilement son empreinte carbone. Par exemple un vol Paris-Marseille émet 250 kgCO2eq par passager, contre seulement 3 kgCO2eq pour le train (ADEME) ! Pour les trajets internes à la France, il est tout à fait possible de se passer de l’avion. Malheureusement, ces alternatives n’existent pas toujours et sont parfois très coûteuses, il convient donc de prendre en compte le mode de transport disponible dans le choix de la destination.

L’alimentation est le deuxième poste de l’empreinte carbone parisienne (17 %). Il est possible de le réduire considérablement en changeant ses habitudes alimentaires.

La consommation de viande est un vrai levier d’action, fortement corrélée aux émissions induites par notre alimentation, et en particulier concernant la viande rouge. En effet, les ruminants (comme le bœuf et l’agneau) rejettent du méthane, responsable de 45 % des émissions en équivalent CO2 de l’élevage en France. C’est pourquoi l’empreinte carbone d’un kilo de bavette est environ 6 fois supérieure à celle d’un kilo de cuisse de poulet.

La forte intensité carbone de la viande s’explique également par la culture nécessaire pour nourrir les animaux d’élevage. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre liées à l’engrais et aux machines agricoles, cette production de fourrage et de céréales est très consommatrice en eau et en terres, et participe à la déforestation et donc au déclin de la biodiversité.

Ainsi, limiter sa consommation de viande, en commençant par la viande rouge, et la remplacer par des végétaux (céréales, légumines et légumineuses) est un moyen efficace d’alléger son impact sur l’environnement. Une évolution de l’équilibre alimentaire des citoyens vers un régime « flexitarien », qui privilégie une plus grande quantité de végétaux et une réduction de la viande et du poisson, est d’ailleurs encouragée par la Ville de Paris pour atteindre ses objectifs climatiques.

Pour réduire encore davantage son empreinte carbone, il faut également choisir des produits locaux et surtout de saison !

On préfère souvent consommer un produit local afin d’éviter les émissions liées au transport, mais ce que l’on sait moins c’est que l’empreinte carbone d’un produit local hors saison, cultivé sous serre, est supérieure à celle d’un produit importé de saison, à cause de l’énergie utilisée pour le chauffage des serres.

Le plus simple est donc d’adapter ses recettes à la saison.

Chaque Parisienne et Parisien jette en moyenne 46 kg de déchets alimentaires par an, dont 13 kg d’aliments encore emballés (Plan stratégique parisien de lutte contre le gaspillage alimentaire). Il reste donc de la marge pour éviter des émissions de gaz à effet de serre superflues tout en réalisant des économies ! De nombreux gestes de prévention du gaspillage alimentaire existent :

Le logement résidentiel est responsable de 1,9 MtCO2eq par an à Paris, mais surtout de 35 % de la consommation énergétique globale. C’est donc un secteur clé pour tendre vers la sobriété carbone et énergétique.

Commencer à réduire l’empreinte carbone de son logement est possible avec des écogestes simples. Le chauffage est le principal poste à cibler : il représente en moyenne les deux tiers des consommations d’énergie dans le logement, même si de grandes disparités existent. Les habitations ont tendance à être très chauffées en hiver, alors que la température de consigne de 19 °C la journée et 17 °C la nuit suffit pour être confortable chez soi.

Baisser la température de chauffage a un effet significatif : 1 °C en moins, c’est 7 % d’économie d’énergie !

D’autres actions permettent de réduire le besoin en chauffage : placer des boudins de porte, remplacer ses vieux convecteurs, équiper ses fenêtres de rideaux… Grâce à ces nombreux gestes réalisables facilement, vous pouvez à la fois réduire votre facture et votre empreinte carbone :

Faire des économies d’eau et d’énergie

En été, c’est la même chose avec la climatisation, attention à ne pas en abuser ! L’Agence Parisienne du Climat avait d’ailleurs organisé un Café Climat sur le sujet. En plus d’être particulièrement énergivores, avec une consommation annuelle comparable à celle d’un réfrigérateur-congélateur standard dans le Sud de la France (ADEME), ils réchauffent la ville en évacuant l’air chaud à l’extérieur, pénalisant les travailleurs en extérieurs et les foyers ne disposant pas de climatisation.

4 000

En cas de fuite, les fluides frigorigènes qui sont eux aussi des gaz à effet de serre, ont un potentiel réchauffant jusqu’à 4 000 fois supérieur à celui du CO2.

Les climatiseurs mobiles individuels, qui nécessitent une fenêtre ouverte pour y faire passer un tuyau, sont particulièrement néfastes et sont donc à proscrire. Des solutions sobres existent pour éviter le recours à la climatisation, et comme en hiver il convient d’adopter une série de bons gestes face aux fortes chaleurs !

Au-delà de la gestion de la température, des gains énergétiques importants peuvent se faire en économisant l’eau chaude sanitaire (11 % de la consommation d’énergie dans le logement), notamment en prenant des douches moins longues. Pour l’électroménager, les étiquettes énergie sont là pour guider l’achat vers des équipement plus sobres, mais attention à bien faire durer son électroménager et à privilégier les appareils de seconde main ou reconditionnés. Enfin, des économies d’énergie peuvent être réalisées en optant pour des appareils électroniques plus petits et plus sobres, et en ne les laissant pas en veille lorsque cela est inutile.

S’équiper durable

Découvrez 100 écogestes pour réduire efficacement vos consommations d’énergie et d’eau à la maison.

Télécharger (2980ko)Si les gains réalisés par les écogestes sont réels, ils demeurent limités. Pour réduire significativement l’empreinte carbone de son logement, il est souvent nécessaire de le rénover.

Près de 80 % des immeubles parisiens d’habitation ont été construits avant 1974, époque où aucune réglementation thermique n’existait. Améliorer l’isolation, mais aussi la ventilation et le système de chauffage permet de réaliser des économies d’énergie et de gagner en confort. Certains projets ont ainsi permis de réduire les consommations énergétiques de l’immeuble de 70 % ! Si votre copropriété est chauffée au fioul, un changement de mode de chauffage vous permettra de réduire facilement votre empreinte carbone mais aussi votre facture d’énergie, tout en agissant sur la qualité de l’air.

Si les projets de rénovation sont souvent de longs processus, les conseillers France Rénov de l’Agence Parisienne du Climat sont à votre disposition pour vous accompagner.

Ils définiront avec vous la stratégie à mener et vous orienteront vers les aides, les dispositifs et les partenaires spécialisés.

L’Agence Parisienne du Climat anime aussi la plateforme CoachCopro, spécialement conçue pour les projets de rénovation énergétique en copropriété.

Lorsque des travaux de rénovation réalisés, nous ne devons pas pour autant oublier les écogestes afin d’éviter l’effet rebond, c’est-à-dire en annulant les gains d’efficacité par un comportement moins sobre énergétiquement. Au contraire, la rénovation les rend encore plus efficaces !

Lors de l’achat d’un produit, l’empreinte carbone de chacun est automatiquement plus importante, à cause des émissions liées à sa production, éventuellement à son utilisation et à sa fin de vie. Réduire ses déchets à la source et mieux les traiter est un levier important alors qu’un Parisien jette en moyenne 433 kg de déchets par an (PLPDMA de Paris, 2024) et 70 % de ces déchets pourraient être réduits, réparés, détournés vers le réemploi ou la réutilisation, ou être valorisés.

Une consommation responsable s’appuie sur la logique des trois « R » :

Découvrez 50 trucs et astuces pour alléger vos poubelles au quotidien.

Télécharger (2363ko) Voir la suggestionIl est donc possible d’avoir un réel impact sur son empreinte carbone avec des actions individuelles. Bien plus que des actions symboliques, elles s’avèrent nécessaires pour atteindre la neutralité carbone et permettent un impact rapide, sans atteindre les changements venant d’autres acteurs.

Mais les citoyens ne doivent pas endosser seuls la responsabilité de l’urgence climatique : l’empreinte carbone individuelle n’est pas là pour culpabiliser mais pour aider à y répondre, chacun à son niveau.