Paris face aux fortes chaleurs : comment la ville s’adapte

Depuis la canicule meurtrière de 2003, la capitale a mis en place des plans d’urgence, mais surtout amorcé une transformation plus profonde de son urbanisme. Végétalisation, adaptation de l’espace public et des bâtiments : l’objectif est de répondre à un enjeu de santé publique qui grimpe, comme le thermomètre.

Huit des étés les plus chauds enregistrés depuis 1900 ont eu lieu au cours des 10 dernières années.

Une vulnérabilité urbaine mise à nu par des chaleurs extrêmes

Et si la Ville Lumière devenait une ville fournaise ?

Comme d’autres métropoles, Paris subit de plein fouet l’une des manifestations les plus brutales du changement climatique : la chaleur. Le phénomène est global, mais ses effets sont bien locaux — et les projections pour les décennies à venir, alarmantes.

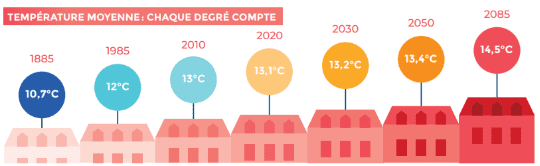

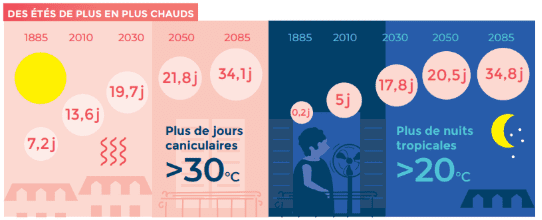

Le climat parisien s’est déjà réchauffé de 2,3 °C par rapport à la période préindustrielle. Selon les scénarios internationaux, la température pourrait augmenter d’environ 1,4°C supplémentaires d’ici 2085. Davantage que la moyenne, ce sont surtout les extrêmes qui inquiètent : des vagues de chaleur seront plus fréquentes et plus intenses, mais aussi des nuits tropicales qui empêchent le corps de récupérer. Là où Paris n’en comptait quasiment aucune à la fin du XIXe siècle, elle pourrait en connaître plus de 20 par an dès 2050.

Une capitale mal armée face à la chaleur

Il va sans dire que Lutèce n’était pas bâtie pour la canicule. Longtemps moquée pour sa grisaille et ses hivers humides, Paris est une ville au climat tempéré, conçue plutôt pour canaliser les flux de voitures et loger des milliers d’habitants… que pour affronter la chaleur.

Dense, minérale, sombre, la capitale cumule plusieurs facteurs aggravants : faible perméabilité des sols, manque de végétation, matériaux emmagasinant la chaleur, activités humaines qui rejettent de la chaleur et une configuration urbaine qui limite l’effet rafraîchissant des vents. Résultat : à la nuit tombée, la température y descend moins qu’en périphérie. C’est le phénomène bien connu d’îlot de chaleur urbain, provoquant un écart pouvant atteindre plus de 10 °C au cours de nuits caniculaires.

À cela s’ajoute la vulnérabilité d’une population historiquement ni préparée, ni équipée pour affronter de longues périodes de chaleur.

Paris est la capitale européenne qui présente l’indice de risque de surmortalité le plus élevé en cas de fortes chaleurs chez les personnes âgées. (selon une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet en 2023).

Enfin, la chaleur menace aussi les réseaux et leurs infrastructures, à commencer par l’électricité, causant par exemple des défaillances techniques.

La capitale étouffe, la riposte s’organise

2003 : de la crise sanitaire au basculement

Certains étés soufflent un vent brûlant sur notre conscience collective. Ce fut le cas de la canicule de 2003. « Véritable séisme sanitaire” en France, selon un rapport du Sénat, elle fut particulièrement funeste dans la région francilienne, qui concentre à elle seule plus d’un tiers des décès supplémentaires, soit environ 5 000 personnes. Dans son sillage, l’État déploie le Plan canicule, un dispositif de prévention et d’information articulé autour de quatre niveaux d’alerte.

Sauver les plus fragiles : une mission de justice climatique

Paris met ainsi en œuvre un Plan Canicule sur son territoire, ciblant notamment les publics les plus vulnérables comme les personnes âgées, en situation de handicap, les jeunes enfants et les personnes à la rue. La solidarité est le maitre mot. Paris a également introduit le plan “Grand Chaud” pour venir en aide aux personnes sans-abri ou à celles dont le logement devient invivable en période de canicule.

Découvrez les 4 niveaux du Plan Canicule de la Ville de Paris :

Niveau 1 : vigilance météorologique verte « veille saisonnière »

Du 1er juin au 15 septembre, une information préventive est diffusée, en particulier auprès des publics vulnérables, pour rappeler les bons réflexes en cas de chaleur.

Niveau 2 : vigilance météorologique jaune « avertissement chaleur »

En cas de pic de chaleur court ou de températures proches du seuil de canicule, une veille renforcée est activée, notamment par les services sociaux de proximité et les établissements spécialisés pour accompagner les personnes fragiles.

Niveau 2 dit « renforcé » spécifique à la Ville de Paris, vigilance météorologique jaune

Paris va au-delà des obligations nationales en introduisant un niveau de vigilance supplémentaire, que le ou la Maire de Paris peut activer à sa discrétion. Il permet notamment l’ouverture d’une plateforme téléphonique destinée aux personnes vulnérables. Inscrites dans un fichier créé appelé REFLEX, elles sont désormais plus de 10 000, principalement des personnes âgées, isolées ou en situation de handicap.

Niveau 3 : vigilance météorologique orange « alerte canicule »

Déclenché automatiquement par le préfet d’Île-de-France, ce niveau implique une mobilisation de l’ensemble des acteurs de la veille canicule, avec un suivi renforcé des personnes inscrites au fichier REFLEX (appels, aides à domicile, accompagnement).

La Ville de Paris active des mesures élargies :

- ouverture d’espaces rafraîchis dans les mairies

- musées avec des parcours climatisés gratuits

- des espaces verts ouverts jusqu’à minuit

- lieux d’accueil pour enfants ; gratuité dans certains parcs

- mobilisation des écoles avec cours fraîches.

Pour les personnes à la rue, les maraudes sont renforcées, les accueils de jour et bain-douches élargissent leurs horaires, des gourdes sont distribuées, et des formations et flyers accessibles sont diffusés pour mieux accompagner les publics vulnérables.

Niveau 4 : Vigilance météorologique rouge « alerte canicule extrême »

En cas de vague de chaleur exceptionnelle, les pouvoirs publics, coordonnés par le préfet de Police de Paris se mobilisent au maximum face aux risques sanitaires et aux impacts sur les services (santé, énergie, activités…). La collectivité renforce ses actions notamment en adaptant les horaires sur l’espace public et en élargissant l’accès aux espaces rafraîchis.

Une mise en situation : Paris à 50°C

Au-delà de la réponse immédiate, la capitale anticipe les situations extrêmes. En 2023, un exercice inédit de prospective a été mené dans les 13e et 19e arrondissements : habitantes et habitants, institutions et services municipaux ont été plongés dans un scénario simulant un pic à 50 °C après plusieurs jours à plus de 38 °C. Imaginé avec le GREC francilien1, cet exercice — une première mondiale — visait à tester la résilience opérationnelle de la ville.

Chercher la fraîcheur : des solutions pour tous et des réflexes à changer

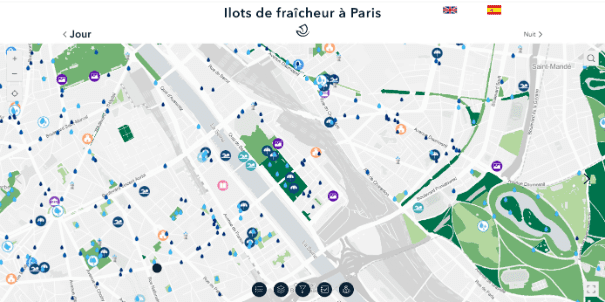

En dehors des plans d’urgence, Paris mise sur des solutions accessibles à toutes et tous, grâce à un maillage d’îlots de fraîcheur repartis dans la capitale :

- Les parcs, jardins, bois et cimetières intramuros,

- Les lieux de baignade,

- Les espaces brumisés,

- Les établissements naturellement frais (églises, musées) ou rafraîchis (bibliothèques, salles rafraîchies du Plan Canicule).

Moins de 7 minutes

C’est l’objectif fixé par le Plan Climat de Paris : garantir que 100 % des habitantes et habitants puissent accéder, de jour comme de nuit, à un îlot de fraîcheur en moins de 7 minutes à pied.

Ce défi de santé publique requiert aussi des transformations culturelles : dans une “ville du nord”, les bons réflexes — boire beaucoup, fermer les volets, éviter de sortir aux heures chaudes — ont du mal à s’imposer. Chaque été, un plan de communication spécifique vise donc à sensibiliser les Parisiennes et les Parisiens.

Les bons gestes à adopter face aux fortes chaleurs

Pour découvrir les bons gestes à adopter pour vous protéger des fortes chaleurs à venir, consultez les conseils de la Ville de Paris : 5 affiches thématiques et visuelles.

Se rendre sur la pageVers des solutions pérennes : la nature en ville en première ligne

Après l’électrochoc de 2003, les premières réponses se sont concentrées sur la gestion de crise et les mesures d’urgence en période de canicule. Mais à mesure que les épisodes extrêmes se multiplient et les projections climatiques se précisent, une autre logique s’impose : celle de l’anticipation. Il s’agit désormais de planifier, d’adapter durablement la ville et de repenser ses politiques en profondeur.

De la gestion de crise à une stratégie d’adaptation à long terme

Pour les élus et les agents de la Ville, la lutte contre la chaleur oriente désormais les choix stratégiques à long terme. Dès 2007, la Ville adopte son premier Plan Climat, avec une ambition initialement centrée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

En 2012, un tournant s’opère : un premier diagnostic de vulnérabilité révèle l’ampleur du défi à venir. Paris élargit alors sa stratégie, intégrant l’adaptation comme un axe à part entière en 2015. Depuis, la politique climatique de la capitale a été progressivement renforcée et révisée, jusqu’à faire de l’adaptation un pilier central et transversal dans le Plan Climat 2024-2030.

En parallèle du Plan Climat, socle de la stratégie d’adaptation, la Ville intègre les enjeux des fortes chaleurs dans l’ensemble de ses plans sectoriels : urbanisme, biodiversité, santé, zonage pluvial… Autant de leviers qui réunissent des services variés autour d’un objectif commun.

Et au cœur de cette dynamique, un levier fait figure d’évidence : les espaces verts.

Cap sur la végétalisation

Une conviction s’impose : la nature est le meilleur allié contre la surchauffe urbaine. L’ombre de la végétation peut abaisser drastiquement la température des surfaces et améliorer le confort des usagères et usagers, tandis que l’évapotranspiration agit comme une climatisation naturelle.

+2,9°C

C’est la différence de température ressentie entre une rue sans arbres et une rue arborée pendant une journée de canicule, selon l’étude COOLTREES.

Comme le souligne le Plan Climat, « les arbres et la nature sont des climatiseurs naturels ». C’est pourquoi un cap ambitieux est fixé : 40 % de surfaces non imperméabilisées d’ici à 2050, 10 m² d’espaces verts par habitant d’ici à 2040, 170 000 arbres supplémentaires entre 2020 et 2026.

300 hectares végétalisés accessibles au public, en priorité dans les quartiers populaires

Mais comment végétaliser un territoire dense et bétonné comme Paris ? La ville transforme tout ce qui peut l’être : rues, cours d’immeubles et d’équipement, places, placettes, et même les toits.

Parmi les mesures phares : les cours Oasis, un dispositif lancé en 2017 pour planter dans les écoles. Résultat : 165 cours réaménagées, plus de 50 000 m² de sols désimperméabilisés et plus de 400 arbres plantés. Et pour les cours et toitures de copropriétés, la ville propose également un accompagnement à la végétalisation via le dispositif CoprOasis.

Même logique pour les rues aux écoles. La piétonnisation des abords des établissements scolaires, pensée à l’origine pour réduire la pollution de l’air, est l’occasion de végétaliser dès que possible.

Enfin, Paris voit grand : 55 hectares de nouveaux espaces verts sont prévus, dont un parc métropolitain de 25 hectares entre la Porte de la Chapelle et La Villette. Dix nouveaux grands parcs doivent également voir le jour, toujours en priorité dans les quartiers les plus carencés.

Eau, sol et biodiversité : un triptyque rafraîchissant

La végétalisation n’est pleinement efficace que si elle s’appuie sur un sol vivant. Souvent invisibles, les sols naturels recèlent pourtant des trésors pour la ville de demain : puits de carbone, réservoirs d’eau, refuge d’une vie souterraine foisonnante et alliés précieux pour réduire le phénomène d’îlot de chaleur urbain.

Avec son objectif de 100 hectares à débitumer, Paris entend rouvrir ses sols, leur redonner vie et porosité. Cette dynamique s’accompagne d’une évolution réglementaire : le Plan local d’urbanisme bioclimatique impose à présent un seuil minimal de pleine terre pour les grandes parcelles.

En parallèle, la capitale réaffirme son lien avec l’eau. Le projet de réouverture de la Bièvre, cette rivière enfouie au début du XXe siècle, et la renaturation progressive de ses berges dans le parc Kellermann (13e arrondissement) visent à restaurer les fonctions écologiques du cours d’eau, favoriser la biodiversité aquatique et créer de nouveaux îlots de fraîcheur.

De l’ombre et de la brume parisienne

Paris compte 1 300 fontaines à boire, disséminées sur l’ensemble du territoire.

Outre la végétalisation, Paris lutte pour rafraîchir l’espace urbain grâce à l’eau et à l’ombre, en s’inspirant notamment des cités du sud de l’Europe.

Après l’ouverture du bassin de la Villette, puis du canal Saint-Martin, il sera possible de nager dans la Seine à partir de 2025. Héritage des Jeux olympiques et paralympiques, trois sites de baignade naturelle s’ouvrent comme autant d’écrins de douceur estivale.

Fontaines à boire et brumisateurs jalonnent désormais les places et les jardins, dessinant des haltes rafraîchissantes : 15 aires de brumisation seront installées dans l’espace public d’ici 2025, et 98 parcs en seront équipés.

Et l‘ombre aussi s’étire. Voiles, pergolas, kiosques ou ombrières végétalisées se déploient : 40 sites en bénéficient déjà.

En période de canicule, ces oasis d’eau et d’ombre deviennent essentielles. Les gestes de prévention sont simples, mais vitaux, comme boire régulièrement et mouiller son corps. Et puis, il faut pouvoir se tenir à distance de la chaleur lorsqu’elle s’installe chez soi. C’est une autre bataille de la ville.

Rebâtir une ville habitable

Si l’ombre et la fraîcheur dans l’espace public apportent un soulagement précieux, la chaleur, ne s’arrête pas aux portes. Elle s’infiltre, traverse les murs, s’installe dans les intérieurs. Face à cette menace invisible, mais bien réelle, adapter les bâtiments devient une nécessité — un défi essentiel pour rebâtir une ville réellement habitable.

Adapter les bâtiments qui abritent des publics vulnérables

Pour adapter les bâtiments recevant du public, la Ville cible particulièrement les plus vulnérables. Les enfants d’abord : les 631 écoles et 454 crèches parisiennes doivent être rénovées d’ici à 2050. Isolation, ventilation, végétalisation s’imposent.

On adapte également les toits : 70 bâtiments publics sont désormais équipés pour limiter la surchauffe grâce à des végétaux ou de la “peinture blanche rafraichissante”. À l’intérieur, des dispositifs sont aussi testés. En 2025, six sites testeront des brasseurs d’air, capables de faire baisser de jusqu’à 3 °C la température ressentie dans les pièces les plus exposées.

Autre levier prometteur : l’extension du réseau de froid urbain. Plus économe que la climatisation classique, il permet de diviser par deux les émissions de CO₂. Cette année, huit équipements municipaux seront raccordés. À terme, la Ville vise 300 établissements — écoles, crèches, hôpitaux, EHPAD — autant de lieux où ce qu’on appelle « confort d’été » est en réalité une condition vitale.

Home sweet home

Mais le meilleur refuge climatique ne devrait-il pas être chez soi ? À Paris, c’est une autre histoire. La surmortalité, pendant les vagues de chaleur, frappe particulièrement les personnes vivant au dernier étage.

Pour inverser la tendance, le dispositif Éco-Rénovons Paris+, intégrant les enjeux d’adaptation aux fortes chaleurs, promet la rénovation de 40 000 logements par an dès 2030, avec un accompagnement gratuit et des aides financières.

Éco-Rénovons Paris+ : des aides pour adapter les logements aux fortes chaleurs

Du côté des logements sociaux, ce sont 5 000 rénovations par an et en prenant en compte les enjeux d’adaptation aux fortes chaleurs.

Paris s’adapte : ensemble face à la montée des températures

La mobilisation s’accélère, et l’adaptation est dorénavant une priorité vitale pour Paris. Inscrite au cœur de toutes les politiques publiques, la ville déploie déjà un large éventail de solutions à différentes échelles. Il faudra cependant un engagement fort et une coordination étroite de tous les acteurs, publics comme privés, pour bâtir la capitale de demain.

Pour aller plus loin

- [Lexique Canicule] « Comprendre pour mieux s’adapter » – Agence Parisienne du Climat

- [Brochure]« Changement climatique et adaptation sur le périmètre de la Métropole du Grand Paris » – Agence Parisienne du Climat

- [Dossier de presse] « Face au défi climatique, accélérer l’adaptation de la ville aux fortes chaleur » – juin 2025 – Ville de Paris